Abstract

Quando un marchio diventa inaccettabile per legge? La registrazione di un marchio può essere negata se un segno è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, ma chi stabilisce questi limiti? L’articolo analizza il principio di liceità, illustrando come la normativa italiana ed europea (art. 14 CPI e art. 7(1)(f) del Regolamento 2017/1001) regolino i marchi controversi. Grazie alla CP14 Common Practice, l’EUIPO ha introdotto criteri chiari per valutare quando un marchio è offensivo o lesivo di valori fondamentali, come la dignità umana e la democrazia. Attraverso casi concreti, come i rifiuti delle registrazioni “Pablo Escobar“, “Covidiot” e “Maricón Perdido“, l’articolo spiega come questi principi vengano applicati nella prassi decisionale.

Ordine pubblico e buon costume: quando un marchio non è registrabile

Tra i requisiti per la registrazione di un marchio, il principio di liceità gioca un ruolo centrale. Secondo l’articolo 14 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), un segno non può essere registrato se è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Se il riferimento alla legge è chiaro e oggettivo, i concetti di ordine pubblico e buon costume risultano più sfumati e soggetti a interpretazione, poiché legati al contesto storico e culturale (vedi anche: “Quella irresistibile voglia di esagerare: i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume” di D. Camaiora).

Anche a livello europeo, il Regolamento Europeo 2017/1001 esclude dalla registrazione i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume (art. 7(1)(f)). Inoltre, se un marchio già registrato si rivelasse lesivo di questi principi, potrebbe essere dichiarato nullo. Lo scopo di queste restrizioni è impedire che segni offensivi ottengano protezione legale, evitando così di legittimare messaggi contrari ai valori fondamentali della società.

Ma chi stabilisce quando un marchio è davvero lesivo dell’ordine pubblico o del buon costume?

CP14 e marchi controversi: i criteri per valutare la liceità di un segno

Per uniformare l’interpretazione di questi concetti tra gli Stati membri dell’Unione Europea, l’EUIPN (European Union Intellectual Property Network) ha introdotto la CP14 Common Practice, un documento che fornisce linee guida chiare per valutare i marchi ai sensi dell’art. 7(1)(f) del Regolamento 2017/1001. La CP14 distingue tra due criteri principali:

- Ordine pubblico: fa riferimento a principi e valori fondamentali delle società europee, come dignità umana, libertà, uguaglianza e democrazia. Un marchio è contrario all’ordine pubblico quando incita, giustifica o banalizza la violazione di tali principi.

- Buon costume: riguarda i valori morali condivisi, spesso influenzati da fattori religiosi, culturali e sociali, che possono variare nel tempo e tra Stati membri. Un segno è contrario al buon costume se insulta, discrimina o denigra valori morali fondamentali in modo tale da risultare offensivo per una parte significativa del pubblico.

La valutazione di un marchio avviene dal punto di vista di una persona ragionevole, con sensibilità e tolleranza medie. Non basta che un segno sia offensivo per una minoranza particolarmente sensibile, ma nemmeno il contrario è accettabile: un segno volgare o osceno non può essere registrato solo perché una minoranza lo considera accettabile.

Oltre ai principi generali, la CP14 individua elementi chiave che influenzano la percezione del pubblico, come il contesto sociale, la legislazione vigente e la reazione dell’opinione pubblica. La percezione di un segno, infatti, può variare in base a diversi fattori, tra cui:

- Contesto sociale: la sensibilità della società in un determinato periodo storico e ambiente culturale;

- Opinione pubblica diffusa: la percezione generale che il pubblico ha del segno;

- Reazioni passate: il modo in cui il pubblico ha reagito in precedenza a questo segno o a segni simili;

- Osservazioni di paesi terzi o Stati membri: nel contesto dell’ordine pubblico, queste possono fornire ulteriori spunti per valutare la registrabilità del segno;

- Legislazione e prassi amministrative: nel caso del buon costume, le norme giuridiche e le prassi consolidate svolgono un ruolo cruciale nell’orientare la valutazione.

La valutazione di un segno deve basarsi sui principi morali e sull’ordine pubblico vigenti al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio. Tuttavia, eventi successivi alla data di deposito potrebbero essere presi in considerazione qualora abbiano un impatto rilevante. Ogni caso deve comunque essere considerato singolarmente, tenendo a mente:

- Il livello di sensibilità e tolleranza del pubblico rilevante;

- Le circostanze specifiche dello Stato membro e del caso particolare;

- Le “Considerazioni Generali” incluse nella CP14.

Infine, la CP14 fornisce una lista non esaustiva di segni che potrebbero violare i principi di ordine pubblico o buon costume, tra cui:

- Sostanze illecite (vedi anche il commento a sentenza: “Marchio contrario all’ordine pubblico: una sentenza NON stupefacente” di D. Camaiora);

- Rischi per la sicurezza pubblica;

- Connessioni religiose o sacre;

- Elementi volgari es. parolacce, gesti offensivi (vedi, sempre di D. Camaiora, l’articolo: “Marchi e parolacce: un caso interessante”);

- Oscenità, sessualità e doppi sensi;

- Insulti o discriminazione verso gruppi specifici;

- Attività criminali o regimi totalitari;

- Eventi tragici noti;

- Simboli storici, nazionali o europei, o figure di alto valore morale.

Questi criteri e riferimenti consentono agli esaminatori di ridurre il margine di soggettività nella valutazione dei marchi, garantendo maggiore coerenza e prevedibilità nelle decisioni. Ma come avviene nella pratica la valutazione di un segno controverso?

Marchi illeciti: come si determina la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume?

La CP14 definisce criteri specifici per stabilire se un segno violi l’ordine pubblico o il buon costume, fornendo anche esempi pratici per chiarire questi principi. L’analisi si articola in quattro fasi fondamentali, che permettono agli esaminatori di valutare i marchi in modo oggettivo e coerente.

Analisi del segno in sé

Il primo passo consiste nell’identificare e valutare tutti i possibili significati del segno, concentrandosi sugli elementi verbali e figurativi, senza considerare i prodotti o servizi associati. L’obiettivo è verificare se uno dei significati possa risultare contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

Un esempio emblematico è il termine PUSSY, che, pur potendo significare “gattino”, ha una connotazione volgare e sessualmente esplicita. Per il pubblico medio, il significato volgare potrebbe prevalere, rendendo il segno potenzialmente inammissibile.

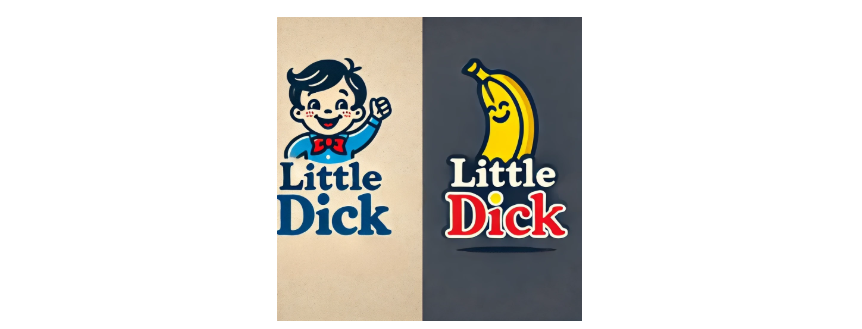

Anche gli elementi aggiuntivi, siano essi verbali o figurativi, possono influenzare la percezione del marchio. In alcuni casi, possono attenuare il carattere controverso del segno; in altri, invece, potrebbero enfatizzarne l’inappropriatezza. Un esempio è LITTLE DICK, che potrebbe essere accettabile se accompagnato da un’illustrazione di un bambino (dove “Dick” è inteso come diminutivo di Richard). Tuttavia, se la lettera “i” venisse sostituita da una banana, il riferimento sessuale diverrebbe evidente, rendendo il segno inaccettabile.

Anche le modifiche nella grafia o nella sintassi possono incidere sulla percezione pubblica. Alcuni errori intenzionali di ortografia possono attenuare il potenziale offensivo di un segno, ma non sempre sono sufficienti se la pronuncia resta identica. Un caso significativo è THE.RAPIST JOHN: l’inserimento di un punto tra “The” e “Rapist” può creare un’ambiguità semantica, facendo percepire il segno come offensivo e suggerendo che John sia uno “stupratore”. Senza il punto, invece, potrebbe essere interpretato come “terapista John”, risultando accettabile per la registrazione.

Infine, è fondamentale valutare se il significato di un segno sia mutato nel tempo. Alcune espressioni un tempo considerate offensive possono aver perso il loro carattere lesivo. Ad esempio, JOLLY ROGER, in passato simbolo della pirateria e della criminalità, è oggi percepito principalmente come un elemento culturale o decorativo, non più soggetto a rilievi da parte del pubblico.

Relazione tra il segno e i prodotti/servizi

Il contesto in cui un marchio viene utilizzato è altrettanto cruciale. Un segno che in un determinato ambito risulta innocuo può diventare del tutto inappropriato in un altro.

Un esempio chiaro è il marchio Kill Them All: se utilizzato per un insetticida, il messaggio appare contestualizzato e accettabile. Tuttavia, se associato a prodotti destinati ai bambini, il significato cambia radicalmente, entrando in contrasto con i valori generalmente condivisi nel settore dell’intrattenimento per l’infanzia.

Valutazione dell’ordine pubblico

Per stabilire se un marchio sia contrario all’ordine pubblico, gli esaminatori devono fare riferimento a fonti autorevoli e oggettive, come i principi generali del diritto, i trattati internazionali, la normativa europea e la giurisprudenza consolidata.

L’attenzione non si concentra sulla percezione soggettiva del pubblico, ma sulla possibilità che il segno contraddica principi fondamentali della società. Ad esempio, i marchi che incitano alla violenza, glorificano regimi totalitari o promuovono attività criminali sono tipicamente rifiutati. Un caso particolarmente interessante è quello trattato nell’articolo “Il caso dei “marchi illeciti” registrati per difendere la legalità”, che analizza come alcuni simboli possano essere registrati con il dichiarato intento di limitarne la diffusione, ma al tempo stesso generare interrogativi etici e giuridici sulla loro accettabilità.

La valutazione di questi marchi, quindi, non può prescindere dal bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei valori fondamentali riconosciuti dalla comunità internazionale.

Valutazione del buon costume

Il concetto di buon costume si basa sui valori condivisi dalla società in un determinato momento storico. Gli esaminatori, nella loro valutazione, devono basarsi su informazioni verificabili, evitando interpretazioni soggettive o arbitrarie. In alcuni casi, il richiedente ha la possibilità di presentare prove concrete per dimostrare che il pubblico rilevante non percepisce il segno come offensivo.

Se un marchio venisse contestato per volgarità o offensività, il richiedente potrebbe produrre evidenze oggettive, come sondaggi o analisi sociali, per dimostrare che la maggioranza del pubblico non lo ritiene contrario ai valori morali.

È fondamentale distinguere tra cattivo gusto e moralità. La Corte di Giustizia ha chiarito che un marchio non può essere rifiutato solo perché sgradevole o poco elegante. Per essere considerato contrario al buon costume, un segno deve entrare in conflitto con le norme morali fondamentali riconosciute dalla società nel contesto storico e sociale attuale.

Ciò significa che un’espressione di cattivo gusto, per quanto volgare o provocatoria, non raggiunge automaticamente il livello di offesa necessario per giustificarne il rifiuto. La valutazione dipende sempre dalla percezione del pubblico medio: ciò che può essere giudicato sconveniente o grossolano non rappresenta necessariamente un’offesa alla sensibilità collettiva o ai parametri di tolleranza della società.

La CP14, con i suoi criteri strutturati e i suoi esempi pratici, aiuta a bilanciare libertà di espressione e tutela dei valori fondamentali, garantendo maggiore coerenza nelle decisioni dell’EUIPO.

Dalla teoria ai casi concreti: esempi di marchi respinti

Negli ultimi anni, diverse decisioni dell’EUIPO e della Corte di Giustizia dell’UE hanno messo in pratica i criteri della CP14, dimostrando come i concetti di ordine pubblico e buon costume vengano interpretati nella realtà. Alcuni casi recenti offrono esempi significativi di come queste valutazioni vengano applicate.

- Un esempio dibattuto è stato il marchio “Pablo Escobar“, la cui registrazione è stata respinta in quanto contraria all’ordine pubblico e al buon costume. L’EUIPO, ai sensi dell’articolo 7(1)(f) del Regolamento 2017/1001, ha ritenuto che il nome evocasse il narcotraffico e il terrorismo, associandosi a una figura criminale nota a livello mondiale (si v. Considerazioni sulla liceità dei marchi: un’analisi del caso ‘Pablo Escobar’ di M. Manca). Nel 2024, il Tribunale dell’UE ha confermato questa decisione, sottolineando che il marchio faceva riferimento a crimini contrari ai valori fondamentali dell’Unione Europea, come dignità umana e giustizia. Anche se alcuni considerano Escobar una figura iconica o controversa, il Tribunale ha ribadito che il nome avrebbe potuto risultare offensivo per una parte significativa del pubblico, rendendo la sua registrazione inaccettabile.

- Un altro caso rilevante è stato il marchio “Covidiot” (R 0260/2021-G), respinto per il suo carattere denigratorio e offensivo. Il termine, nato con un intento ironico durante la pandemia, è stato ritenuto lesivo dei principi morali, in quanto ridicolizzava comportamenti legati a un evento che ha causato sofferenze globali (si v. Ironia e libertà di espressione: il marchio “COVIDIOT” e la decisione dell’EUIPO di M. Manca). L’EUIPO ha valutato attentamente il contesto, bilanciando l’intento ironico con la sensibilità pubblica, e ha concluso che il termine risultava offensivo per una parte rilevante della società. Questo dimostra come i principi di moralità accettata fossero già applicati nella prassi decisionale anche prima dell’adozione formale della CP14.

- Un altro caso particolarmente discusso è quello del marchio “Maricón Perdido” (R 2307/2020-G), rifiutato in quanto offensivo e contrario al buon costume. Il termine Maricón è tradizionalmente un insulto omofobo in lingua spagnola, anche se negli ultimi anni alcuni gruppi LGBTQ+ hanno cercato di riappropriarsene con un intento ironico e identitario. L’EUIPO ha però stabilito che, nonostante l’uso ironico, la percezione generale del termine rimaneva insultante per una parte significativa del pubblico. L’aggiunta dell’aggettivo Perdido è stata considerata un elemento che amplificava il carattere denigratorio dell’espressione, piuttosto che attenuarlo. Il Grand Board, nella decisione del 25 novembre 2024, ha fatto esplicito riferimento alla CP14 per motivare il rifiuto, dimostrando che, pur non essendo giuridicamente vincolante, questo documento rappresenta ormai un punto di riferimento consolidato nelle valutazioni dell’EUIPO.

I casi sopra citati evidenziano come i principi oggi codificati nella CP14 fossero già applicati dall’EUIPO in modo non formalizzato. Tuttavia, l’adozione della CP14 ha fornito criteri chiari e condivisi, migliorando la coerenza e la trasparenza nelle decisioni.

La CP14 Common Practice si è rivelata uno strumento fondamentale per garantire maggiore chiarezza e uniformità nell’interpretazione dei concetti di ordine pubblico e buon costume nel contesto della registrazione dei marchi. Grazie ai suoi criteri dettagliati e alle linee guida condivise, questo documento consente agli esaminatori di affrontare valutazioni complesse con un approccio più uniforme e trasparente, riducendo il margine di soggettività.

Pur non avendo valore giuridico vincolante, la CP14 rappresenta un riferimento autorevole per l’EUIPO e per gli Stati membri dell’UE. Con i valori sociali e culturali in continua evoluzione, questa guida offre un punto di equilibrio tra libertà di espressione e tutela dei principi fondamentali della società, promuovendo decisioni più prevedibili e trasparenti.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2025

Ultimo aggiornamento: 15 Giugno 2025

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Celeste Martinez Di Leo

Praticante avvocato, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia e in “Abogacía” presso l’Universidad de Belgrano (Argentina) a pieni voti.