Abstract

Un semaforo sull’etichetta, una lettera stampata sulla confezione, un algoritmo che decide cosa è “buono”: l’etichettatura nutrizionale fronte-pacco è diventata il punto di incontro (e di scontro) tra scienza, cultura alimentare, interessi economici e diritto. Dal Nutri-Score francese al NutrInform italiano, dai sistemi scandinavi agli octagoni sudamericani, ogni modello incarna una diversa idea di salute pubblica e responsabilità aziendale. Comprendere il significato di un’etichetta fronte pacco (FOP, front of pack) è diventato essenziale per interpretare le scelte del presente e orientare le decisioni che plasmeranno il futuro del cibo.

Il caso Nutri-Score divide l’Europa: tra Bruxelles, Parigi e Roma

Nel 2025, ciò che un tempo sembrava un tecnicismo regolatorio è diventato un tema di scontro politico. Le etichette nutrizionali fronte-pacco (FOP), quei simboli grafici pensati per aiutare i consumatori a compiere scelte più salutari, sono oggi al centro di un confronto serrato tra Stati membri, istituzioni europee, operatori del settore e cittadini.

Il cuore del dibattito è il Nutri-Score: un sistema cromatico e alfabetico che assegna un punteggio da A (verde scuro) a E (rosso) sulla base della composizione nutrizionale per 100 grammi di prodotto. Introdotto ufficialmente in Francia e adottato anche in Belgio e Spagna, è raccomandato dalle autorità sanitarie in Germania e in altri Paesi del Nord Europa. Tuttavia, l’Italia, insieme a Grecia, Repubblica Ceca e altri Paesi mediterranei, ha sollevato forti obiezioni, ritenendo che il sistema non valorizzi adeguatamente la qualità complessiva degli alimenti legati alla tradizione gastronomica regionale.

La controversia sull’etichettatura nutrizionale fronte-pacco (FOP) si è consolidata anche a livello istituzionale. La Commissione Europea, infatti, nell’ambito della strategia Farm to Fork del 2020 si era impegnata a proporre un sistema armonizzato e obbligatorio entro la fine del 2022 (COM(2020)381). Tuttavia, la scadenza non è stata rispettata, come denunciato da associazioni e osservatori qualificati, tra cui EUPHA, che nel 2023 ha espresso preoccupazione per il ritardo della proposta. La Corte dei Conti Europea, nel suo rapporto speciale n. 23/2024, ha inoltre rilevato che l’assenza di un quadro armonizzato ha favorito la proliferazione di schemi nazionali eterogenei, con conseguente rischio di frammentazione del mercato e confusione per i consumatori.

In Italia il dibattito è stato particolarmente acceso: già nel 2019 l’allora Ministro della Salute Roberto Speranza aveva definito il Nutri-Score un sistema “pericolosamente fuorviante” (Corriere della Sera, 2019), posizione ripresa da organizzazioni come Coldiretti e Assolatte.

La principale accusa riguarda l’eccessiva semplificazione operata dall’algoritmo, che tende a premiare alimenti industriali riformulati (arricchiti artificialmente con fibre o edulcoranti), e a penalizzare invece prodotti autentici, calorici o lipidici, ma centrali nei modelli dietetici mediterranei.

Eppure, al di là del “semaforo” in etichetta, la questione riflette un equilibrio delicato tra salute pubblica, libertà di scelta, tutela del patrimonio gastronomico e trasparenza delle informazioni. In questo contesto, imprese e consumatori si trovano spesso soli a districarsi tra regolamenti complessi, logiche di marketing e strategie politiche non sempre coerenti.

Come ricordato in un nostro precedente articolo, “Etichette alimentari: quello che (quasi) nessuno legge ma tutti dovrebbero conoscere”, le etichette non sono meri obblighi formali, ma strumenti di fiducia e responsabilità. Con il Nutri-Score al centro del dibattito europeo, quella fiducia rischia oggi di essere messa alla prova da dinamiche geopolitiche.

Per consumatori e aziende, la vera domanda non è più soltanto «Come scegliere un prodotto più sano?», ma piuttosto «Di chi fidarsi per capirlo davvero?».

Nutri-Score, NutrInform e oltre: come funzionano le etichette fronte-pacco

Le etichette nutrizionali fronte-pacco (FOP) non sono tutte uguali. Dietro ciascun sistema si celano criteri scientifici differenti, visioni educative contrastanti e scelte di politica pubblica che riflettono le priorità dei singoli Stati. Comprendere come funzionano è il primo passo per orientarsi in un panorama normativo e comunicativo sempre più complesso.

Le etichette FOP si suddividono in due grandi categorie:

- i modelli direttivi, come il Nutri-Score francese, che sintetizzano un giudizio nutrizionale complessivo mediante codici colore e lettere,

- i modelli informativi, come il NutrInform Battery italiano, che si limitano a rappresentare valori nutrizionali oggettivi per porzione, senza attribuire un punteggio o una valutazione.

I primi mirano a favorire scelte rapide e intuitive, ma rischiano di semplificare eccessivamente. Uno studio sperimentale condotto da Berčík et al. nel 2024 (Impact of front-of-pack nutrition labelling in consumer understanding and use across socio-economic status: A systematic review), basato su tecniche di neuro-marketing (EEG, eye-tracking, FaceReader), ha dimostrato che il Nutri-Score è percepito come il sistema più efficace nel guidare decisioni rapide di acquisto, grazie alla sua immediatezza visiva. Tuttavia, gli stessi autori sottolineano che viene talvolta giudicato poco informativo, soprattutto in contesti culturali mediterranei, confermando l’esigenza di bilanciare semplicità comunicativa e completezza informativa.

Il Nutri-Score, introdotto in Francia e già presente su base volontaria in Belgio, Spagna, Germania e altri Paesi, si basa su un algoritmo che assegna un punteggio nutrizionale per 100 grammi di prodotto. Il calcolo tiene conto di nutrienti da limitare (zuccheri, grassi saturi, sodio, calorie) e di nutrienti da favorire (proteine, fibre, percentuali di frutta, verdura, legumi). Il risultato è una scala da A (verde scuro) a E (rosso), pensata per guidare le scelte del consumatore. Studi recenti, come quello di Julia et al. su Nature Food (2025, Ten years of Nutri-Score front-of-pack nutrition labelling in Europe), hanno confermato l’associazione tra Nutri-Score e scelte d’acquisto più salutari, con potenziali benefici per la salute cardiovascolare a lungo termine.

Il sistema presenta tuttavia criticità rilevanti: non tiene conto delle porzioni di consumo reali; tende a sfavorire alcuni alimenti naturali ad alta densità calorica, pur riconosciuti per il loro valore nutrizionale in modelli dietetici consolidati; rischia infine di incentivare la produzione di cibi riformulati artificialmente per ottenere punteggi migliori.

Dal punto di vista giuridico, il Nutri-Score non è formalmente classificabile come “un’indicazione nutrizionale o sulla salute” ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006. Tuttavia, i suoi effetti comunicativi possono risultare assimilabili a quelli dei claim regolamentati, in quanto incidono direttamente sulla percezione del consumatore rispetto alla qualità nutrizionale del prodotto. Non si può escludere che, in futuro, la Corte di Giustizia dell’Unione europea sia chiamata a valutare se sistemi di etichettatura sintetica come il Nutri-Score possano rientrare, almeno in parte, nel perimetro applicativo del Regolamento. Ciò aprirebbe scenari significativi per operatori e associazioni di categoria, anche sul piano dei contenziosi strategici.

Proprio qui emerge un nodo giuridico: il Reg. (UE) 1169/2011, all’art. 32, impone la dichiarazione nutrizionale per 100 g o ml, ma ammette l’indicazione “per porzione” se chiara e trasparente. La Corte di Giustizia, nella sentenza Dr. Oetker (C-388/20, 11 novembre 2021), interpretando anche gli artt. 31, §3 e 33, §2, ha confermato che la dichiarazione può riferirsi all’alimento dopo la preparazione ed essere resa per porzione, purché trasparente e non fuorviante. Ciò evidenzia la tensione tra la regola generale di comparabilità e la sintesi algoritmica del Nutri-Score.

Un’ulteriore riflessione proviene dall’EFSA (EFSA, Scientific advice related to nutrient profiling, 2022), che nel 2022 ha raccomandato di integrare i criteri di nutrient profiling con il contesto dietetico complessivo e con le dimensioni delle porzioni, per evitare semplificazioni ingannevoli. Anche esperienze extraeuropee, come il sistema Health Star Rating australiano, mostrano che includere criteri aggiuntivi (ad esempio cereali integrali) migliora l’allineamento con le linee guida nutrizionali nazionali (Byron et al., Aligning front-of-pack labelling with dietary guidelines: including whole grains in the health star rating, 2024). Questo risultato evidenzia la necessità che gli algoritmi FOP restino dinamici ed evolutivi, per evitare di cristallizzare rappresentazioni parziali o fuorvianti della qualità nutrizionale.

Il NutrInform Battery, promosso dal Ministero della Salute italiano in collaborazione con CREA e Istituto Superiore di Sanità, adotta un approccio informativo basato sul concetto di porzione. L’etichetta mostra, tramite icone a forma di batteria, la percentuale di energia, grassi, zuccheri e sale contenuta in una porzione rispetto alla dose giornaliera di riferimento. L’obiettivo è offrire informazioni dettagliate ma non prescrittive, lasciando al consumatore la libertà di valutare. Il position paper del Consiglio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (2022) difende il modello italiano, sottolineando che “non esistono alimenti buoni o cattivi, ma diete equilibrate o sbilanciate”, e che il NutrInform tutela la diversità culturale e gastronomica europea meglio di un algoritmo standardizzato. Questa impostazione è stata sostenuta anche dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, che ha evidenziato la maggiore coerenza del modello italiano con le linee guida nazionali e con la dieta mediterranea.

Secondo l’OMS, i sistemi di etichettatura “direttiva” come il Nutri-Score o i modelli di warning label latinoamericani influenzano positivamente le scelte alimentari e sono particolarmente efficaci nelle comunità con scarsa alfabetizzazione nutrizionale, un risultato che però renderebbe questi strumenti poco efficaci se non accompagnati da campagne di educazione alimentare mirate (Global Food Reasearch Program).

Il panorama internazionale delle FOP è ancora più variegato. Il sistema Keyhole, attivo in Svezia, Danimarca e Norvegia, segnala con un logo i prodotti che soddisfano i criteri nutrizionali più virtuosi della propria categoria.

In America Latina prevalgono i modelli “avvertenti”, come gli ottagoni neri adottati in Cile, Messico, Perù e in Uruguay (etiquetas de advertencia), che evidenziano il contenuto eccessivo di zuccheri, grassi saturi o sodio.

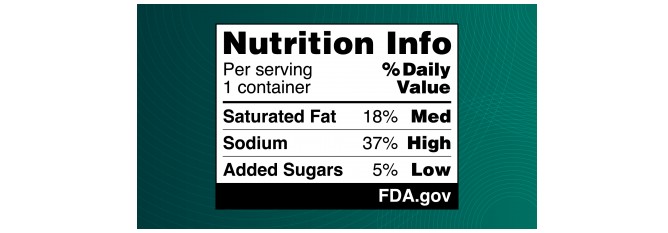

Negli Stati Uniti, la FDA ha avviato nel maggio 2025 una consultazione pubblica su un nuovo sistema denominato Nutrition Info Box, che etichetterà la presenza di nutrienti critici con diciture Low, Med o High, sulla base di dati sperimentali raccolti su oltre 10.000 partecipanti.

In sintesi, la scelta tra modelli non riguarda solo la grafica, ma un’intera filosofia di comunicazione alimentare: indirizzare le scelte con simboli rapidi e intuitivi, oppure informare responsabilizzando il consumatore con dati più analitici. In entrambi i casi, le conseguenze si riflettono sulla salute pubblica e sulla libertà di scelta. Per le aziende, può incidere significativamente sulla percezione del prodotto, influenzando la fiducia del consumatore e il posizionamento sul mercato.

Come abbiamo già osservato nel nostro articolo “Etichette, norme e branding: la terminologia come asset per le imprese food-tech”, anche le etichette sono un linguaggio e ogni simbolo è un atto comunicativo.

Evidenze scientifiche, opposizioni politiche e strategie legali

A dieci anni dalla sua introduzione in Francia, il Nutri-Score è diventato uno dei sistemi di etichettatura nutrizionale più noti e dibattuti d’Europa. La sua diffusione ha superato i confini nazionali, venendo adottato volontariamente da grandi catene della distribuzione come Carrefour, Lidl e Auchan, ed è stato formalmente introdotto in Francia, Belgio e Spagna, con raccomandazione ministeriale anche in Germania per specifiche categorie di prodotti. Nonostante il sostegno di numerose società scientifiche e della strategia europea Farm to Fork, il sistema continua a incontrare forti resistenze sul piano normativo, culturale ed economico.

Gli studi più recenti, tra cui quello di Julia et al. pubblicato su Nature Food nel 2025, dimostrano che il Nutri-Score migliora la capacità dei consumatori di individuare opzioni più equilibrate, riducendo il rischio di malattie croniche non trasmissibili (Julia C. et al., Nature Food, 2025, DOI:10.1038/s43016-025-00986-0). L’efficacia comunicativa del sistema è confermata anche da numerosi trial randomizzati, tra cui uno studio del 2022 condotto su campagne pubblicitarie e packaging, che evidenzia una maggiore propensione all’acquisto per i prodotti con punteggi A e B (Public Health Nutrition, 2022).

Sul piano politico, tuttavia, il fronte dell’opposizione resta solido. L’Italia, affiancata da Grecia, Repubblica Ceca, Romania e altri Paesi, ha chiesto il blocco dell’adozione obbligatoria a livello UE, ritenendo che il Nutri-Score penalizzi prodotti tipici e ad alto valore culturale, come il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma o l’olio extravergine d’oliva. Questi alimenti, pur parte integrante di una dieta mediterranea equilibrata, risultano classificati con punteggi sfavorevoli a causa della densità calorica o lipidica.

Un caso esemplare è quello dei Consorzi Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Entrambi hanno dichiarato di non autorizzare l’uso del Nutri-Score sulle proprie confezioni, definendolo un sistema “dequalificante” perché calcolato su 100 g e non sulle porzioni realistiche di consumo. Secondo i Consorzi, un piatto tipico (es. 80 g di pasta con 20 g di olio EVO e 20 g di formaggio stagionato) offrirebbe un profilo nutrizionale equilibrato, ma il singolo alimento isolato viene penalizzato.

Questa critica ha trovato eco anche tra esperti di nutrizione e associazioni di categoria, che hanno denunciato l’effetto paradossale di un algoritmo che, in alcuni casi, equipara alimenti ultra-processati con valori ottimizzati artificialmente a prodotti tradizionali di alta qualità. Ne sono scaturite campagne mediatiche, richieste di revisione dei criteri e un rafforzamento delle resistenze politiche.

In questo contesto si sono affacciate anche riflessioni di natura giuridica. Alcuni commentatori richiamano l’art. 265 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente di ricorrere alla Corte di Giustizia per inazione della Commissione. La mancata adozione di un sistema FOP armonizzato, previsto dalla strategia Farm to Fork e indicato nella comunicazione COM(2020)381, potrebbe configurare un inadempimento giuridicamente rilevante.

Una posizione autorevole in tal senso è stata espressa anche dalla Corte dei conti europea nella Relazione speciale n. 23/2024, che ha definito “limitata” l’azione dell’Unione nel rendere le etichette nutrizionali più chiare e complete, sottolineando come l’assenza di una normativa armonizzata contribuisca alla frammentazione del mercato interno, generi incertezza per le imprese e confonda i consumatori.

Infine, un aspetto di attualità è rappresentato dall’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che dal 2021 ha avviato istruttorie sul Nutri-Score e sull’app Yuka, contestando possibili profili fuorvianti. Parte dei procedimenti si è chiusa con impegni (ad es. Carrefour Italia; Weetabix), tra cui l’introduzione di avvertenze e accorgimenti grafici per evitare che il punteggio sintetico induca in errore. In altri casi l’AGCM ha irrogato sanzioni (es. VIVIL A. Müller; Dukan Nutrition) per messaggi ritenuti ingannevoli/omissivi in relazione alla rappresentazione sintetica delle qualità nutrizionali. Per un’analisi specifica delle implicazioni legali e delle sanzioni a carico delle imprese, rimandiamo invece all’articolo “Etichette fronte-pacco (FOP): rischi legali e strategie di compliance per le imprese”.

Per le imprese italiane ed estere che vendono in Italia, il messaggio è chiaro: l’uso volontario di FOP deve essere contestualizzato, corredato da disclaimer adeguati e coerente con il profilo nutrizionale reale, altrimenti si rischiano interventi correttivi e sanzioni.

In Italia, questo tema si intreccia con il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), che agli artt. 20–27 vieta le pratiche commerciali scorrette e attribuisce all’AGCM poteri di intervento anche d’urgenza. Ne deriva che le etichette fronte-pacco non sono soltanto strumenti di comunicazione nutrizionale, ma possono avere implicazioni dirette sul piano legale e reputazionale. Per un’analisi approfondita di questi aspetti, si veda il nostro contributo dedicato alle “Etichette fronte-pacco (FOP): rischi legali e strategie di compliance per le imprese”.

Etichette FOP: un banco di prova per le imprese

Il Nutri-Score resta quindi al centro di un paradosso: da un lato, diversi studi ne mettono in luce l’efficacia comunicativa e il possibile impatto positivo sulle scelte alimentari; dall’altro, istituzioni scientifiche e politiche, soprattutto nei Paesi mediterranei, ne sottolineano i limiti, segnalando il rischio di semplificazioni fuorvianti e di penalizzazione per prodotti tipici di alto valore culturale. In questa situazione di incertezza, la capacità delle imprese e dei consumatori di orientare il mercato verso modelli di maggiore trasparenza può fare la differenza, anticipando l’evoluzione normativa.

Il dibattito sul Nutri-Score e sugli altri modelli di etichettatura fronte-pacco non è soltanto una questione tecnica o politica: riguarda il modo in cui le imprese comunicheranno la qualità dei propri prodotti nei prossimi anni. In assenza di un sistema armonizzato a livello europeo, le aziende devono muoversi in un contesto frammentato, in cui ogni scelta può avere effetti sulla percezione dei consumatori, sull’accesso ai mercati esteri e sulla conformità normativa.

Per questo motivo, adottare o meno una FOP non è una decisione neutrale: significa gestire un equilibrio tra compliance giuridica, coerenza scientifica e reputazione aziendale. Investire oggi in trasparenza, responsabilità e correttezza comunicativa consente non solo di ridurre i rischi legali, ma anche di trasformare un potenziale vincolo normativo in un vantaggio competitivo.

Bibliografia

Anita S. et al., Impact of front-of-pack nutrition labelling in consumer understanding and use across socio-economic status: A systematic review. Appetite, Volume 187, 2023,106587, ISSN 0195-6663, https://doi.org/10.1016/j.appet.2023.106587

Julia C. et al., Ten years of Nutri-Score front-of-pack nutrition labelling in Europe. Nat Food. 2025 Mar;6(3):239-243. doi: 10.1038/s43016-025-01141-y. Epub 2025 Mar 13. PMID: 40082656

Byron C. et al., Aligning front-of-pack labelling with dietary guidelines: including whole grains in the health star rating. Eur J Nutr. 2024 Sep;63(6):2025-2033. doi: 10.1007/s00394-024-03404-z. Epub 2024 Apr 23. PMID: 38653809; PMCID: PMC11377645.

Commissione Europea. (2020). COM(2020)381 final – Strategia Farm to Fork

Corte dei conti europea. (2024). Relazione speciale 23/2024: Etichettatura degli alimenti nell’UE – I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichetteAGCM, Avviate istruttorie sul sistema di bollinatura NutriScore e sull’app Yuka

EUPHA – European Public Health Association, Statement on Front-of-Pack Nutrition Labelling (15 marzo 2023), eupha.org

Bobbiesi C., Etichette, norme e branding: la terminologia come asset per le imprese food-tech, 2025

Bobbiesi C., Etichette fronte-pacco (FOP): rischi legali e strategie di compliance per le imprese, 2025

World Health Organization (WHO). (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013–2030. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236

Santé Publique France. (2025). Documentazione ufficiale sul Nutri-Score. https://santepubliquefrance.fr

Ministero della Salute (Italia). (2021). Documentazione NutrInform Battery.

CNBBSV. (2022). Position Paper NutrInform Battery

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Data di pubblicazione: 10 Settembre 2025

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.